「コードはもう完璧に覚えたぜ! でも作曲する上で、これをどう並べたらいいかが分からないんだよなぁ…」

そんなあなたにお届けするのが今日のテーマ「コード進行の規則」です。

「やべ、俺コードまだイマイチ分からないんだよなぁ…」という君は、こちら(コードの覚え方 前編)を読んでからもう一度来てね。

結論から言ってしまうと、コード進行はほぼ自由です。そして一番の練習方法は、人の曲を弾き語りしまくることです。今はネットでいくらでも曲のコードを調べることが出来ます(けっこう間違ってますが…)から、それで自分の好きな曲を100曲とか200曲とか練習すれば、いつの間にかパターンが分かるようになっています。

はい、解説終わり!

…と言いたいところですが、初心者の方はそう言われても逆に困ってしまいますよね。というわけで、コードがどういう規則によって並んでいるのかをざっくりと解説いたします。

スポンサーリンク

主役はスリーコード

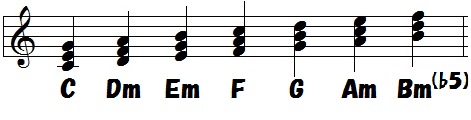

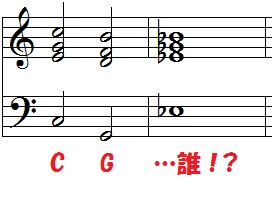

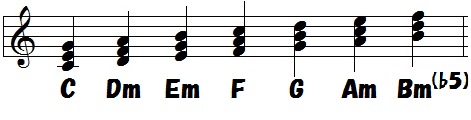

ハ長調で主に使われるコードを考えてみましょう。ハ長調の音階上(ドレミファソラシド)の各音を、お団子のように3音セットの形にすると、次の7つの和音が作れます。

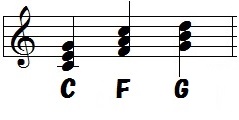

しかしいきなり7つも覚えるのは大変なので、まずは次の3つの和音から勉強しましょう。

この3つは「スリーコード」と呼ばれ、曲の中でも特に使用頻度が高く、重要な和音です。先程の7つの和音はスタメンですが、その中でも一段上に位置するクリーンナップ的な存在です。

これらのコードは、それぞれ異なる役割を持っています。それはトニック(T)、ドミナント(D)、サブドミナント(S)です。(初心者の方に聞き慣れない単語を3つも覚えさせるのはなかなか酷だと思うのですが、これを最初に言っておくと後々の説明が楽なのでご了承ください)

この中で、まずCのコードはトニックに分類されます。トニックは曲の主役です。Gはドミナントに分類されます。ドミナントはトニックに進みたがる性質があります。Fのコードはサブドミナントに分類されます。サブドミナントはトニックとドミナントの中間みたいな性質です。

トニックは安定・緩和などの性質があります。また、主役なので曲中のいたるところに登場します。大抵は曲の始まりや終わりもトニックです。主役なので、次にどんなコードにも進むことができます。

ドミナントは不安定・緊張などの性質を持っています。いつまでも不安定状態ではいたくないので、安定した和音であるトニックに進行したがります。つまりドミナントはトニックにしか進めません。

サブドミナントは先程言ったようにトニックとドミナントの中間の性質を持つので、どちらとも親和性があります。サブドミナントも、余程変なコードでない限りどんなコードにも進むことができます。

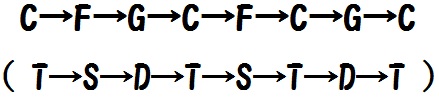

以上をまとめると、コード進行には次の3つのパターンがあることが分かります。

T→D→T

T→S→T

T→S→D→T

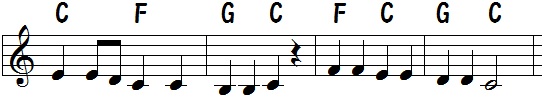

この3つのパターンを組み合わせていくことで曲が作られます。トニックのところにC、ドミナントのところにG、サブドミナントのところにFを当てはめていくだけです。例えばこんな感じです。

これに適当にメロディを乗っければ、早くも一曲完成です。

一旦まとめ

…え、早くも混乱してる?

つまり、ハ長調音階の中で、特に重要なコードはC・F・Gの3つである。CとFは何に進行しても構わないけど、GはCにしか進むことが出来ない(Fには行けない)ということです。

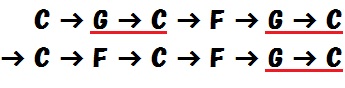

3つのコードをどう並べても構いませんが、Gが来たら次は自動的にCです(赤線部)。とりあえずこれだけ覚えましょう。

世の中には「コード進行パターン一覧表」みたいなものが存在しますが、あれに書いてあるコード進行も、当然ながらこのルールに従って作られています。理屈さえ理解してしまえば、あんなゴチャゴチャしたパターンは一切覚える必要ありません。

と言うか、既製のパターンに頼ってしまうと曲がフレキシブルに書けなくなりますので、余程の超初心者以外はパターンを見ながら作るのはやめましょう。

質問コーナー

…え、安定とか不安定とか言われても納得できない?

え~っと、これは感覚の問題なので、科学的な理由とかは特にありません。

古今東西の曲はだいたいドミナントの後はトニックに進行するので、我々の耳にはその進行が刷り込まれています。よって、ドミナントが来るとどうしても次はトニックを期待してしまうし、逆にトニック以外に進行されると違和感がある、というだけのことです。

ドミナントからトニックに進行する最も簡単な例はこれです。音楽の授業で礼をするときの「アレ」ですね。実はこの曲は「C→G→C」という最も基本的なコード進行から出来ているのです。

もしこの曲が、Gの次にCではなく全然違うコードに行ったらどうなるでしょうか。

はい、放送事故ですw 音楽の授業でこれを弾いたら皆そのまま前方にコケてしまいますねw

今の進行とさっきの進行、どちらが曲として自然であるかは言うまでもないでしょう。そういうわけで、ドミナントが来たら次はちゃんとトニックに進行したほうがいいのです。

(中には「これはこれで有り」と感じる方もいるでしょう。実は厳密にはこの進行はルール違反ではありません。しかし今回は基本部分の解説なので、そこまで深入りはしません)

音楽理論と言うと難しく感じるかもしれませんが、要は自然なほうを選びなさいというだけのことです。逆に言えば、前衛的な曲を書きたい場合は不自然なほうを選べばいいのです。難しく考える必要はありません。

代理コード

だいぶ横道に逸れてしまいましたが次に行きましょう。

コードを3つしか使わないというのもちょっと寂しいですよね。さっきの音階上の和音、まだ紹介してないやついっぱいあるし。

ではここで、必殺技を伝授いたしましょう。その名は「代理コード」です。

これは、音の構成が似ている和音は同じグループに所属させて、元のコードの代理として使ってしまおう!という、何とも都合のいいシステムです。

例えばさっきの音階上の和音で言うと、DmはFと共通した音が2つ(ファとラ)あるので、サブドミナントに所属させてしまいます。同様に、EmはCと似ているのでトニック、AmはCと似ているのでトニック、Bm(♭5)は特殊なので覚えなくていいのですが、一応ドミナント、という分類になります。

ちょっと複雑になってきたので一旦まとめましょう。

トニック … C , Em , Am

サブドミナント … F , Dm

ドミナント … G , Bm(♭5)

ということです。

CとAm、FとDmを弾き比べてみましょう。「m」という名前の通り、本家の和音よりも暗く寂しい雰囲気がありますよね。C・F・Gだけでは明るいだけのお気楽な曲になってしまうので、AmやDmのような変化球を適度に挟むことで曲にメリハリがつきます。

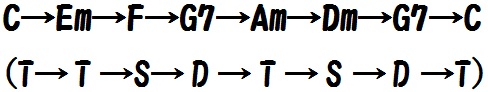

これもさっきのルールに従って並べていけば曲になります。例えばこんな感じです。

使えるコードが増えたので、一気に本格的な曲っぽくなりましたね!

先程まではGはCにしか進行できませんでしたが、Cの仲間であるEmとAmにも進行できることが分かりましたね。(ただし、Emに進行する頻度はあまり高くありません。基本的にはCかAmに行きます)

また、Gに「7」という数字が付いていますが、数字が付いてももちろん役割は一緒ですよ。Gには元々シの音が含まれていますが、そこに7thの音であるファを足してあげます。このシとファの関係のことをトライトーンと言うのですが、これを含んでいるコードはトニックに行こうとするパワーがアップします。

よって、ただのGよりもG7のほうがトニックへ自然に流れます。

初心者の方は、まずはこの6つのコードを使って8小節とか16小節の短い曲を作ってみましょう。Bm(♭5)は慣れるまでは使わないほうがいいです。と言うか、慣れてきても使いませんw

まとめ

ではここまでに勉強した規則を復習しましょう。

まずコードはトニック・ドミナント・サブドミナントのいずれかに分類することができ、基本的にはどう進行しても構わないのですが、ドミナントからサブドミナントにだけは進行することができません。(つまり、G→Fや、G→Dmのような進行はダメ)

あともう一点、これは先程は説明しませんでしたが、同じ機能の代理コードから本家のコードに進行するのは無しです。つまり、C→Amは可能だけどAm→Cはダメ。F→Dmは可能だけどDm→Fはダメ。(Am→Fは機能が違うから可能)

しかし…残念なお知らせですが、これらの規則は全てザル法です。

なぜならこれらの規則はクラシックの理論が由来なのですが、元々クラシックを何でも有りにしたのがポップスですから、ポップスにおいてはこれらは意味を成しません。正しくは次のようになります。

・GからFに進行してはいけない(ま、別にいいけどね)

・AmからCに進行してはいけない(ま、別にいいけどね)

意味ねー( ̄д ̄;)

ただし、規則を破りすぎるとグダグダな曲が出来上がるので、初心者の方はむしろちゃんと規則を守りましょう。

~追記~

上記の内容をもう少し詳しく具体的に説明してみました。

後編に進む方はこちら