今回は11〜14世紀頃の音楽史について解説します。

音楽史における「ゴシック紀」という時代は本来は12~14(ないし15)世紀あたりを指すのですが、前回「中世前半の音楽 前編」西暦1000年辺りで区切ってしまったため、少し前からの再開となります。

西ヨーロッパの経済活動は一時落ち込んでいましたが、丁度11世紀頃から農業革命からの人口増加などに伴い経済が活発になり、都市が勃興。

さらに十字軍の遠征(というか侵略)により(古代ギリシア由来の)東方の書物が発見され、それらがラテン語に翻訳され、文化面も著しく発展します。

音楽史では、11世紀の前半にグイード・ダレッツォ先生が登場。

諸説あるものの、主に記譜法と階名唱法に対して偉大な功績を残しました。

階名唱法についての詳細はこちら「ヘクサコルドとソルミゼーション」をご覧ください。

また、彼の著作「ミクロログス」は当時の音楽理論をまとめたもので、中世ではボエティウスの「音楽教程」に次ぐ大ベストセラーとなりました。

ミクロログスでは現代とほぼ同じ形式の音名を使用しており、具体的にいつからなのかは分かりませんが、少なくともこの時代には「ラがA、且つA〜Gの循環型」が定着していたようです。

1100年頃の音楽書には「主声部が下 ハモリが上」のオルガヌムが記載されています。

また、反行オルガヌムの登場により平行・斜行・反行の全ての動きが使えるようになり、これを自由オルガヌムと呼びます。

さらに、声部はしばしば交差することもありました。

オルガヌムの発展

今回のタイトルの通り、この時代の代表的な建築様式と言えばゴシック建築です。

この様式が流行した理由は色々あるようですが、いずれにしても都市……つまり一つの場所に多くの人が集まって暮らすようになったため、それを収容できるだけの大きな建物が必要となったわけです。

そんな巨大ホールでガンガン響かせるため……かどうかは分かりませんが、この頃から聖歌は大規模化・複雑化します。

まずは1100年頃のものと言われる、南フランスのサン・マルシャル修道院保管のオルガヌム集。

ここに書かれたオルガヌムは、下のパートで聖歌を歌い、その一音に対し上のパートは複数の音符を当てる形になっています。

それまでのオルガヌムは、平行や反行、いずれにしても上下のパートが1対1で対応しており、一方はもう一方のオマケみたいな存在だったわけです。

しかしこのオルガヌムは、上下のパートの動きが一致しない……つまりこれにより「それぞれの声部が独立した音を奏でる」という、その一歩目を踏み出したのです。

また、これ以降聖歌の定旋律パートは一音一音が著しく引き伸ばされるようになり、ラテン語の「保つ」から「テノール」と呼ばれ、更に定旋律パートは下声に置かれたことから、いつしかテノールは最低声部を指す言葉となりました。

スポンサーリンク

レオニヌス

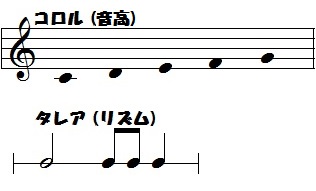

さて、中世ヨーロッパには「リズムモード」と呼ばれる6つのリズムパターンがありまして、発祥がいつなのかは分からないものの、歴史上に登場するのは12世紀頃です。

下図の中の一つ、或いは複数を組み合わせながら歌います。

このリズムモードが、現代人のイメージする「ワン ツー スリー フォー」といった感じのビートに則った形だったのかは分かりませんが、ともかくこれにより(おそらく)それまで話し言葉風、或いは単調であった歌をリズミカルに歌えるようになりました。

これを用いて多くの作品を生み出したのがノートル・ダム楽派です。

その中の一人であるレオニヌスは、教会で一年の間に歌うオルガヌムを整備・作曲し「オルガヌム大全」という本にまとめたと言われています。

記録によると、彼は「最高のオルガヌム作曲家」だったそうです。

リズムモードは、単純に「歌がリズミカルに歌えるようになって良かったね」というだけのものではありません。

それまでの音楽は一人で歌うか、もしくは複数人だったとしても、もう一人は長く伸ばすだけだったり、二人とも全く同じリズムだったわけです。

一人、或いは長く伸ばすだけならリズムなんて気にせず好きに歌えばいいし、二人とも全く同じリズムならアイコンタクトでもどうにかなる。

しかしリズムの規則が体系化されたことにより、複数人が別々のリズムを奏でられるようになったのです。

ペロティヌス

レオニヌスの後を継いだペロティヌスは、そのオルガヌムを3声や4声に改良し、更にはディスカントゥスやコンドゥクトゥスやクラウズラを作ったとされています。

ディスカントゥスは音が1対1になっているオルガヌムのことで、特にリズムモードに則ったリズミカルな曲を指します。

コンドゥクトゥスは礼拝の際に行列を成して歌う歌のことです。

クラウズラについては後述します。

ペロティヌスは「最高のディスカントゥス作曲家」と言われました。

先程のレオニヌスの曲のアレンジバージョンですが、かなり違った印象に聞こえますね。

このリズミカルな感じは世俗音楽の影響とも言われていますが、詳細は分かりません。

(流石に当時はここまでピョンピョンした感じでは歌っていなかったと思いますが…)

ちなみにレオニヌスとペロティヌスについては、ノートルダム大聖堂で働いていた無名のイギリス人留学生のメモに詳細が記されています。

奇跡的にこのメモが残っていたため、我々は二人(を始めとする当時の優れた音楽家)についての情報や当時の教会音楽の演奏習慣を知ることが出来るわけですが、そうでなければ(これだけの音楽史上超重要人物であるにも関わらず)歴史の闇に葬られていたのです。

逆に言うと、レオニヌスやペロティヌス以上の重要人物であるにも関わらず、資料が残っていないために忘れ去られた人が大量にいるかもしれないということですね…

ともかく、このレオニヌスとペロティヌスは音楽史上初めて「作曲家」として名前が登場するわけですが、実は彼らの役職は(現代風に言えば)聖歌隊長で、少年達に歌唱指導をしたり、ミサで自分も歌ったりするのがメインの仕事です。

しかしそれ以外にも(私も詳しくありませんが)普段は事務仕事もしていたでしょうし、ミサを円滑に進めるために、式の直前や最中は裏方としてもバタバタ走り回っていたかもしれません。

つまり前回同様、彼らは沢山ある業務の一つとして、必要とあらば仕方なく(?)曲を作っていただけであって、現代的な意味での「作曲家」ではありません。

当時は大学(或いはその他の高等教育機関)で学ぶ自由七科の中に音楽も含まれていたわけで、つまり彼らはありとあらゆる学問に精通しており、その教養の一つとして作曲も出来た、というだけのことなのです。

モテトゥス

オルガヌムは、ペロティヌスの4声作品によって頂点に達します。

作品そのものは彼の死後も長い間歌われ続けますが、それ以上発展することはなく、いつしか音楽の最新トレンドではなくなりました。

13世紀に入ると、ディスカントゥスの或る一部分を切り取ってショートバージョンにしたものが流行し、これをクラウズラと呼びます。

また、そのクラウズラのハモリパートに新たに歌詞をつけて歌う習慣が生まれます。

これは「言葉付き」という意味でモテトゥス(モテット)と呼ばれます。

「新たに歌詞をつける」というのがなかなか曲者で、初期モテトゥスの新たな歌詞はラテン語で書かれ、内容もメインの歌詞と関連していました。

モテトゥスはディスカントゥスから生まれたものですから、当然元々は宗教的要素が強かったわけです。

しかし徐々に関係ない世俗的な歌詞が付けられるようになり、また自国語になりました。

つまり一番下のパートはラテン語の聖歌なのに、上のパートは全く関係ない世俗的な内容をフランス語などで歌うわけです。

これは3声でも4声でも同じで、一つずつ異なる歌詞を付けます。

何を喋っているのか全く分からんw

別にこれは意地悪をしているわけではなく、当時は聞き手と演奏者がハッキリ分かれておらず、とにかく参加して個人個人が楽しめればそれでいいと考えられていたためのようです。

また、歌詞が権力批判や社会風刺になっている場合もあり、異なる歌詞や言語でグチャグチャに歌ったほうが都合が良かった、という説もあります。

ヨハネス・デ・グロケイオは「モテトゥスは教養人のための音楽」と言っていたそうです。

ちなみに宗教要素の名残を僅かに残していた定旋律パートも、一音を長く引き伸ばしすぎて最後まで歌えなくなった結果、例えば「キリエ」の「キリ」だけなど、ごく一部分だけ歌うことになり元の意味が分からなくなりました。

そのうち聖歌ではなく世俗音楽やオリジナルを定旋律にするようになったり、楽器で演奏するようになったりして、宗教要素は完全に消滅しました。

アイソリズム

モテトゥスのテノール声部には、アイソリズムという面白いリズムパターンが見られます。

これは用語としては20世紀になってから名付けられたものらしいのですが、その名の通り「同じリズム」という意味です。

まずはコロル(color)と呼ばれる音高を決めますが、これは先程触れた通り元々は聖歌で、そのうち世俗曲やオリジナルになったようです。

次にタレア(talea)と呼ばれるリズムを決めますが、これは先述のリズムモードを基にしているものの、それよりは多少複雑です。

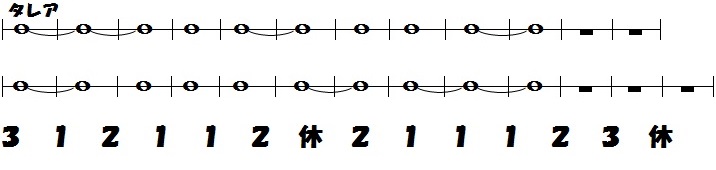

このコロルとタレアを組み合わせたものをテノール声部とするわけですが、別々に作ったものを合体させるので、大抵はズレます。

しかし気にせずそのまま続けると(例えば上譜例ではタレアが音符4つ分しか用意されていないため、コロルがファで終わってしまうが、気にせず2周目のタレアをソから始める)音高やリズムが同じでも多数のパターンが出来上がるわけです。

このように、音高が同じでリズムが違う、或いはリズムが同じで音高が違う旋律をテノールでひたすら繰り返すのです。

先程のモテトゥスをもう一度見てみましょう。

(コロル・タレア共に一部変化するので非常に分かりにくい…)

タレアは全音符ばかりで非常に読みにくいので、伸ばす小節数を併記しています。

コロルとタレアが同時にスタートしますが、タレアのほうが先に終わってしまい、2周目のタレアが2個目のファ(12番目の音)から始まります。

ちなみにこういった一連の音楽の流れに対しては批判もあったようで、教皇ヨハネス22世は「聖歌を細かい音符や変なリズムでズタズタに切り裂き、更には全然関係ない声部を付加するとは何事だ。これでは元の聖歌が全く分からず、神への敬虔な心が育まれないではないか!」といった意味のことを言っています。

さて、まだまだ話すことはあるのですが、区切りが良いので続きは後編で。