中世前半の音楽 後編です。

前編はこちら「中世前半の音楽 前編」をご覧ください。

グレゴリオ聖歌

前編で「各地で沢山のローカル聖歌が誕生した」と申し上げたように、当初は聖歌や礼拝の形式はヨーロッパ各地でバラバラでした。

しかしこれをローマ式に統一したのがグレゴリウス1世(在位590~604)です。

「グレゴリオ聖歌」というのは彼の名にちなんでおり、彼自身、多くの聖歌を作曲したと言われています。

…しかし、ここで残念なお知らせ。

上記のことは伝説上の話であり、歴史的事実なのかと言われると微妙です。

「グレゴリオ聖歌」という名前ではありますが、それは代表者・責任者としてグレゴリウス1世の名前が付けられているだけなので、本当に彼が作曲したのかどうかは分からないのです。

(アンブロジオ聖歌も同様)

ではなぜ作曲者本人の名前が残されていないのか、少々脱線しますがそちらも説明しましょう。

まず、この時代には我々がイメージするような「作曲家」は存在しません。

私も子供の頃、てっきりグレゴリウス1世は作曲家(音楽家)だと思っていたのですが、実は本業はローマ教皇です。

他にも、アンブロジウス、フクバルド、或いはもう少し後の時代のグイード・ダレッツォなど、この時代の音楽史に登場する人物は基本的に全員聖職者・修道士です。

当時の聖職者や修道士は、神への奉仕の一環として聖歌を作ったり歌ったりしていたのであって、別にミュージシャンとして良い曲を残したり、皆に歌ってほしかったわけではありません。

彼らにとって作曲とは、あくまで「沢山ある業務の中の一つ」なので、自分(作曲者)の名前が残らなかったり、上司の名前が付けられてしまってもどうでもいい。

現代人でも、エクセルのファイルや社内に貼る掲示物などについて「俺が作ったんだぜ!」と主張する人はあまりいません。

それと同様に、当時は「この聖歌、俺が作ったんだぜ!」という人がいなかった。

また、現代の作曲のように、メロディを考えてコードを付けてベースやドラムのパートも作って…という作業をするわけではなく、聖書の一節、或いはそれっぽい言葉に簡単な節を付けるだけですから、そもそも「作った」という意識が希薄だったのかもしれません。

まぁ仲間内で「この聖歌、あのブラザーが作ったらしいよ」と多少話題にはなっていたかもしれませんが、少なくとも後世まで語り継ぐようなことではないと思われていた。

だから多くの聖歌の作者が不明なのです。

では実際にはどうだったのか。

現在では、グレゴリオ聖歌は9~10世紀頃にローマ聖歌とガリア聖歌を統合して作られたものと考えられています。

ローマ教会がフランク王国(ガリア起源)に接近するのが8世紀頃ですし、カール大帝(在位768~814 ピピン3世の息子)はフランク王国内の各地に修道院や学校を建て、そこでローマ式典礼を義務づけています。

聖歌・礼拝の形式ともに、おそらくその頃から徐々にローマ式へと改められていったのでしょう。

勿論、中には本当にグレゴリウス1世が作曲・編纂した聖歌もあるでしょうし、礼拝の形式に関してもいくつかの改革を行っているようです。

(そうでなければ、ローマ聖歌のことを彼の名を冠してグレゴリオ聖歌などと呼ぶわけがない)

しかし、「彼が西ヨーロッパ各地の聖歌や礼拝を一代にしてローマ式に統一したのだ!聖歌も作りまくったぞ!」と言われるとちょっと……

スポンサーリンク

ネウマ譜

さて、ここで問題です。

西ヨーロッパ各地の聖歌をローマ式に統一するにあたって、あると便利なものは何でしょうか。

それまでは口伝によって聖歌を後世に伝えていましたが、口伝だけだと、相手がなかなか覚えてくれなかったり、あまり演奏されないマニアックな聖歌を忘れてしまったり、音痴な人のせいで間違って伝わってしまったりします。

よってこの頃(800年頃)から、聖歌を何らかの形で視覚的に表す、つまり「楽譜」という文化が始まったのではないかと推測されます。

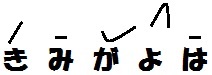

楽譜と言っても、当然ながら最初から五線の形をしていた訳ではありません。当時は歌詞の上に線を書いて音の上下を表す、ただそれだけでした。

この書き方が正しいかどうかは分かりませんが、ともかく雰囲気としてはこのような感じです。

詳しく知りたい方はこちら「(作成中)」をご覧下さい。

ちなみに、中世ヨーロッパの記譜法を「ネウマ譜」と呼びますが、このニョロニョロ形式の場合は特に「古ネウマ」と言います。

オクトエコス

一方、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)ではオクトエコス(八調)という旋法体系が生まれます。

オクトエコスとは8つのメロディ片のようなもので、これに歌詞(祈祷文)を当てはめて歌います。

最初の一週間は第一調、次の一週間は第二調…と、週替わりで歌っていきます。

なぜこんなメロディ片が考え出されたのかというと、古代ギリシアの「エートス論」と関係しているようです。

つまり、聖歌とは神への畏敬の念を育むためのものであるから、あまりにチャラチャラしていたり暗かったりするメロディは相応しくない。

よって、聖歌に相応しい厳かなメロディを最初からテンプレートとして用意したということです。

この「テンプレート」というのがポイントで、エコスという言葉は、インドで言えばラーガ、アラブで言えばマカーム……つまり、西洋音楽の「旋法」よりももっと広い意味を持っているらしい。

オクトエコスの起源や詳細については、資料が乏しいため全く分かりません。

しかし正教会の礼拝では現代でも用いられているようです。正教会関係者の人、オクトエコスについてもっと積極的に解説して!

分類

そんなオクトエコスが西側にも伝わるわけですが、西ヨーロッパ人はこの概念を丸コピーするのではなく、都合の良い部分だけ抽出して自分達の聖歌に取り入れました。

具体的に言うと、終止音(フィナリス)や音域のレンジ(アンビトゥス)によって聖歌を8種類に分類するということです。

まず、レで終わる聖歌をドリア。ミで終わるものをフリジア。ファで終わるものをリディア。ソで終わるものをミクソリディアと分類します。

さらに、ドリアの歌の中でも、ちょっとレンジが低めのものをヒポドリア。フリジアの中でちょっと低めのものをヒポフリジア。以下同様にヒポリディア、ヒポミクソリディアとしました。

なぜこのような分類が必要だったのかと言うと、詩篇の朗唱音と上手く組み合わせるためです。

私もあまり詳しくないのですが、カトリック教会ではアンティフォナ(交唱)の後に旧約聖書の「詩篇」と呼ばれる部分をメロディに乗せて読み上げるのです。

このとき、アンティフォナが高いのに詩篇が低かったり、或いはアンティフォナが低いのに詩篇が高かったりすると格好悪い。

よって「聖歌がレで終わる場合、詩篇はこの音で歌う」といった具合に、パターンを予め決めておいたようです。

この朗唱音のことを「テノール」と言います。

個人的には、聖歌の終止音でそのまま詩篇を歌ってしまえば、わざわざテノールを定めたり聖歌を分類したりする必要はなかったと思うのですが……まぁ当時の人々に何かこだわりがあったのでしょうw

ちなみに、ラ旋法・シ旋法・ド旋法が定義されなかったのは、オクトエコスにこれらの旋法が存在しなかったためらしい。

また、仮にラ・シ・ドで終わる曲があったとしても、ドリア・フリジア・リディアの各旋法のB音をフラットさせれば間に合います。

(AマイナーはDドリアのB音がフラットした形と一緒。BロクリアはEフリジアのB音がフラットした形と一緒。CメジャーはFリディアのB音がフラットした形と一緒)

前編でも言いましたが、当時は絶対音高ではないのでAマイナーもDドリアも似たようなもんです。

よって、別にラ・シ・ドの旋法は定義しなくても問題なかったのです。

また、先程私は説明を分かりやすくするために「ドリア・フリジア・リディア・ミクソリディア」と言ってしまいましたが、実は当時はこれらの言葉はあまり使われていませんでした。

レ旋法のことはプロトゥス、ミ旋法のことはデウテルス、ファ旋法のことはトリトゥス、ソ旋法のことはテトラルドゥスと呼ぶのが一般的だったようです。

つまり、「旋法」という理論が先に存在していて、それに則って聖歌を作ったわけではありません。

聖歌というものが元々大量に存在していて、それを分類するために旋法というツールを編み出したのです。

現代人はどうしても「旋法に基づいて聖歌を作ったのだ」と考えてしまいがちですので、この点は注意しましょう。

(もちろん、旋法発明以降の聖歌は旋法理論に則って作られたでしょうが…)

旋法理論が生まれる前から聖歌は存在していたわけですから、初期の聖歌の中には全音階に基づかないものも存在するようです。

もしかしたらディミニッシュスケールのような複雑な音階で歌っていたかもしれませんし、音程も全音・半音だけでなく、現代で言うところの微分音のようなものも使っていたでしょう。

しかし、そのような(現代人から見て)個性的な聖歌は、現代ではなかなか聞くことができません。私も聞いたことがない。

おそらく、時代と共に全音階に収束してしまったのでしょう。進化したのか退化したのか、よく分かりませんね。

オルガヌム

聖歌に新たな旋律を付けてハモることを「オルガヌム」と言います。

いつ頃から使われているのか、或いは使われるようになったきっかけについては、資料が残されていないため全く分かりません。

聖歌隊の中に音痴な人がいて偶然ハモったためとか、歌声が教会の壁に上手く反響して倍音を感じ取ったためとか色々言われていますが、結局のところは謎です。

オルガヌムに関する資料として最古のものは、9世紀末の「Musica enchiriadis(音楽提要)」がありますが、ここでもオルガヌムの起源などについての記述は一切なく、「はい、次はオルガヌムについて説明しま~す」みたいな感じで、当たり前のように話が進められていきます。

我々に分かるのは、オルガヌムは9世紀末の時点で既に当たり前の技法であり、且つある程度理論が出来上がっていたということだけです。

音痴な人はいつの時代にも存在していたでしょうから、起源はかなり昔(下手したらローマ帝国時代とか)である可能性も否定できません。

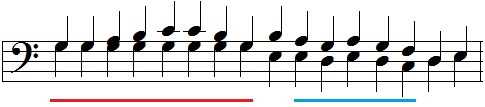

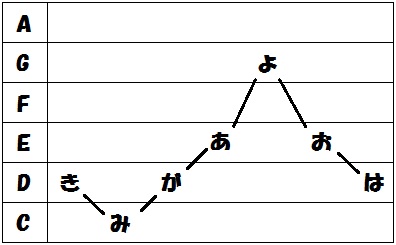

この本の中では、「斜行オルガヌム」と「平行オルガヌム」の2種類が書かれています。

赤線部のようなハモり方が斜行で、青線部が平行です。

上図では4度の平行オルガヌムが用いられていますが、5度でハモることもありました。

そう、現代人は作曲を学ぶときに「連続5度の禁止」を最初に教わりますが、当時はむしろ連続5度が当たり前だったのです。

また、ムジカエンキリアディスでは「ダジア記譜法」という表し方が採用されています。

これなら音高は正確に分かりますね。

(説明を分かりやすくするために、左端の音名を現代と同じ書き方にしましたが、実際にはアルファベットではない独自の記号で表します)

日本

一方その頃日本では、雅楽を演奏していました。

雅楽は5世紀頃から徐々に大陸から日本に伝わり、10世紀頃にだいたい現在の形になったと言われています。

詳しく知りたい方はこちら「雅楽 前編」をご覧下さい。

ヨーロッパでようやく「ハモる」という概念が生まれた頃に、日本では既にオーケストラが組織され、且つこのような複雑な音楽を奏でていました。

もっとも、雅楽はこの時代に既に完成されてしまったため、それ以降は発展することがなかったのですが…(汗)

今回の解説は以上です。

まだ現代の音楽とは全くかけ離れていますが、ここからどのように進化していくのか非常に楽しみですね。