今日のテーマは、ヘクサコルドとソルミゼーションです。

ヘクサコルド(ヘクサコード)とは、その名の通り6音のまとまりのことで、ソルミゼーションとは中世(から17世紀頃まで)ヨーロッパで用いられた階名唱法のことです。

ここで外せないのはグイード・ダレッツォ先生です。

グイード先生は少年達に歌唱指導をしていましたが、生徒達が「短い歌でさえ独力で歌いきることが出来ない」ことに悩んでいました。

しかし今回解説する内容(の一部)、或いはその他の独自メソッドを考案し、それにより「ある者は3日も経たぬうちに未知の聖歌を軽々と歌えるようになった」と言われています。

|

|

聖歌の音階

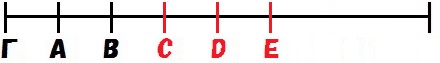

その前に、まずは当時(11世紀頃)聖歌を歌う際に用いられていた音について見てみましょう。

全音階の音にシ♭が加わった形ですね。

当時はシ♭以外の派生音は全く使われなかった…かどうかは分かりませんが、少なくとも正式な音としては認められていませんでした。

通常のシ(ナチュラル)とシ♭音を比較すると、前者は固く、後者は柔らかい印象がありました。

よって、ナチュラルのシは「b」という文字を四角く書いて表し、一方シ♭音は普通のb(丸みを帯びた状態)で表しました。

また、例えば現代ではラ音はどこでもAですが、上の音階ではA、a、aa と、微妙に異なるアルファベットを振っている点にもご注意ください。

この範囲より上下には音が存在しないと思われていたわけでは当然なく、だいたいの歌はこの範囲で間に合ってしまうので、定義する必要がなかっただけです。

そもそも当時は絶対音高ではないので、基準となる音が変わればピッチはいくらでも上下します。

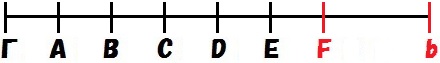

そしてこの頃、上記の音階に低音が一つ加えられます。

A音の全音下の音が加えられたのですが、Gという名前は既に使ってしまっていたため、この音にはΓ(ガンマ)というキラキラネームが与えられてしまいました。

なぜこの音を加える必要があったのか、正確なことは謎ですが、おそらくモノコルドの分割が容易になるからではないかと考えられます。

モノコルドとは、こういうやつ。理科の実験で使ったかもしれませんね。

当時はこの楽器(?)の弦を分割することで各音を定義していました。

(動画では弦が2本ありますが、これも"モノ"コルドと呼んでいいのだろうかw)

モノコルドの分割

分割方法についてちょっと解説すると、まずはΓ音の弦長を8/9 にしてA音を得ます。さらにA音を8/9 にしてB音を得る。

(図の分割位置は適当です)

次にΓ・A・Bの各音をそれぞれ3/4 にしてC・D・E音を得ます。

ここまで来ればあとは簡単。C音を3/4 してF音、F音を3/4 してb音を得ればいいだけです。

説明するまでもありませんが、オクターブ違いの音はこれらの音を1/2 すればいい。

分割方法は他にも色々ありますが、これが一番簡単らしいです。

もうお分かりだと思いますが、もしモノコルドの開放弦をA音と定義してしまうと、最初の8/9 にする作業のときに不要なC#音が登場してしまって効率が悪い。

開放弦をC音とすれば上記のやり方で比較的容易に分割できますが、おそらく当時の人々はヒポドリア旋法(変格プロトゥス)のA音を(理論上の)最低音と考えていたでしょうから、それではC〜G音が無駄になってしまう。

よって、開放弦をΓとしたのではないかと思われます。

(これ以降、音名は基本的に現代の表記法で説明します)

スポンサーリンク

ヘクサコルド

さて、ここからが本題です。長かったw

現代人は全音階を、キーはともかく、相対的には正しく歌うことが出来ます。

これはなぜかと言えば、普段聞く音楽や、或いは学校の授業などで全音階の各音程を徹底的に叩き込まれるからです。

全音階がちゃんと理解できているので、新しい曲を覚える際も、その楽譜を見ればだいたいどんなメロディなのかが分かる。

分からなかったとしてもCDなどの音源を聞くか、楽器があれば自分で弾いてみればいい。

しかし中世ヨーロッパ人(の音楽初心者)はどうでしょうか。

当時はCDなど当然なく、全音階が正しく演奏できる楽器もたいへん貴重です。

つまりそもそも全音階や、それに則った曲を聞く機会がほとんど無いため、音階中のどこが全音でどこが半音なのかも分からず、全音・半音という音程がどの程度の隔たりなのかも分からない。

さらに絶対音高ではないため、同じ音(例えば440Hz)からスタートしたとしても、あるときは2番目が半音、あるときは3番目が半音といった具合で、旋法によってパターンが変化してしまう。

新しい曲のメロディを覚える際も、先生が歌うお手本を聞きまくって覚えるしかありません。非常に効率が悪い。

どうにかしてもっと簡単に覚えられないものでしょうか。

そこで、グイード先生は次のような方法を思いつきました。

これは「聖ヨハネ賛歌(Ut queant laxis)」という、当時の有名な聖歌です。

この曲は、歌の各フレーズの最初の音が「C , D , E…」と順番に上がっていくという面白い構成になっています。

(こんな都合の良い曲が元々存在していたというのも怪しいので、このメロディはグイードが作ったのではないかという説もあります)

グイード先生は、「C , D , E…」の各音を、その音に対応する歌詞(シラブル)で覚えてしまう方法を思いつきました。

つまり全音階を覚える際に、C音を「ut」、D音を「re」、E音を「mi」、F音を「fa」、G音を「sol」、A音を「la」とするのです。

こうすれば、聖ヨハネ賛歌が歌える人ならば誰でも、それぞれの音の相対的な距離が分かります。

例えばD音の高さが分からなくなってしまっても、「D音は『Ut queant laxis re…』の『re』だから、この高さだな」と連想できます。

先生のお手本をいちいち聞かなくても、全音階の音程関係を覚えたり、楽譜を見るだけで曲のメロディを把握したりすることが出来るようになるのです。

このut からla までの6音のまとまりを「ヘクサコルド」と言います。

説明するまでもありませんが、これが現代の我々も使う「ドレミファソラシド」の原型、つまり階名の起源です。

3種類のドレミ

しかし、これだけでは音に別名を付けただけです。

しかも抜けている音もありますから、画期的な発明とは言えません。

本番はここからです。

ヘクサコルドは、その6音の相対的な関係を表すものです。

つまり任意の6音が「全全半全全」という音程関係になっていれば、どこにでも当てはめることが出来ます。

冒頭で紹介した音階中で、「全全半全全」という音程になっている6音は他にあるでしょうか。

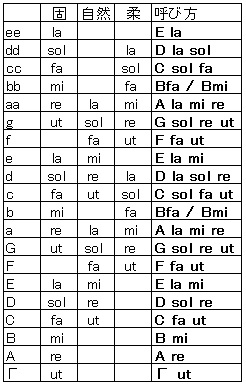

はい、それは「GABCDE」と「FGAB♭CD」です。

この2ヶ所に対しても「ut re mi fa sol la」と歌うことで音程関係が理解できます。

G音やF音を「ut」と歌うのは少々気持ち悪いですが、何度も言うように当時は絶対音高ではないので、中世ヨーロッパ人は現代人よりもスムーズに歌えたことでしょう。

ともかく、これにより音階中の全ての音程が理解できますね。

これまでに登場したヘクサコルドの中で、G音から始まるものはB音(固いb)を含むので「固いヘクサコルド」、またF音から始まるものはB♭音(丸いb)を含むので「柔らかいヘクサコルド」と呼ばれました。

また、C音から始まるものは「自然なヘクサコルド」と呼ばれました。

ソルミゼーション

続いての疑問。

ヘクサコルドはドからラまでしか存在しません。シ以上の音はどのように歌えばいいのでしょうか。

そのときは、ヘクサコルドを乗り換えればいいのです。

例えば、C音からA音までは自然なヘクサコルドの「ut re mi fa sol la」で歌えますが、B以上の音は自然なヘクサコルドには存在しません。

A音からさらにB , C , D…と上がりたい場合は、これらの音を含んでいるヘクサコルド(固いヘクサコルド)に乗り換え、B音から順番に「mi fa sol…」と歌うのです。

このヘクサコルドの乗り換えを「ムタツィオ」と言います。ラテン語で「変換」という意味です。

また、このようにヘクサコルドの乗り換えをしながら旋律を階名で歌うことを「sol の次がmi になってしまう(場合がある)」ことから「ソルミゼーション」と言います。

私は冗談をよく言う人からこの由来を教わったため、絶対嘘だと思っていたのですが、どうやら本当らしいw

ガンマウト

この階名が浸透してくると、音名の後に階名をくっ付けて呼ぶことが一般的になったようです。

例えば低いC音は階名ではfa(固いヘクサコルド)もしくはut(自然なヘクサコルド)ですから、この音をC fa ut と呼びました。

G音はちょっと呼ぶのが大変ですね。G sol re ut です。

ちなみに最低音のガンマはut ですから、Γ ut となります。

音階のことを古い英語でgamut と言ったり、フランス語でgamme と言ったりするのはこれが由来となっています。

グイードの手

ヘクサコルドやソルミゼーションを覚えさせるために考案されたのが「グイードの手」です。

なぜ渦巻状に配置したのか謎w

ともかく、このように左手の指の関節と音とを対応させ、音名や階名などを視覚的に覚える方法です。

歌うときは、該当する部分を指で指し示しながら対応する音を歌っていたそうです。

例えば「Γ A B」というメロディを歌うときは、「親指の先→第一関節→付け根」という順番で指し示しながら「ut re mi」と歌うのです。

現代人から見るとかなり面倒な方法であるように思われますが、当時は紙が非常に貴重であり、且つ文字を読める人間も限られていました。

さらに、当時は数を数えるときに両手の指を駆使してかなり大きな数までカウントしたり、カレンダーなども指で覚えていたようで、そういった点を考慮すると、結局はこれが一番親しみやすかったのかもしれません。

ちなみに、グイードの手という名前ではありますが、グイードの著書や書簡にはこれに関する記述は見られないため、実際には後の人物が作ったのではないかと言われています。

6音の理由

最後に、ヘクサコルドはなぜ6音なのかについて考えてみましょう。

もう一つ加えて7音にすれば現代と同じ「ドレミファソラシ」になり、乗り換えは不要となります。

それなのになぜわざわざ6音にして、乗り換えという面倒なシステムを作ったのでしょうか。

これは私の推測ですが、おそらく全音・半音を分かりやすくするためではないかと思います。

7音にすれば確かに乗り換えは不要になるのですが、四角いbと丸いbの問題があります。

「曲中で四角いbが使われているときはラシ間が全音になり、シド間が半音になる。一方、丸いbが使われているときはラシ間が半音になり、シド間が全音になる」というイレギュラーが生じてしまうのです。

先程説明したように、当時の音楽初心者は全音階中のどこが全音でどこが半音なのか、或いは全音・半音がどの程度の隔たりなのかよく分かっていません。

実際、グイードの著書にも「存在しない音(シ♭以外の派生音)で歌っちゃう奴がいるんだよ…」的なことが書かれています。

そんな人達にこのイレギュラーを覚えさせるのはなかなか難儀です。

意識させるべきことは、第一に全音という音程がどの程度の隔たりなのか。

そして第二に、どこが半音なのか。そしてその部分は他の音程よりも狭く取らなければいけないということです。

それならば「半音はミファ間だけ!ここはちょっと狭く歌えよ!」とだけ伝えたほうが分かりやすい。

「とにかくミファ間を意識させる」という点においては、ヘクサコルドが3つも存在することはデメリットではなく、むしろメリットに成り得るのです。

では逆に、音をもっと少なくしたらどうでしょうか。

半音を意識させるだけなら4音あれば充分です。

しかし4音しかないと、頻繁に乗り換えをしなければなりません。

例えば「GABCDEFG」という旋律を歌う場合、2回も乗り換えが必要になるのです。

このように、半音と乗り換えのバランスを考慮した結果、6音に落ち着いたのではないでしょうか。

今回の解説は以上です。

ちなみにグイード・ダレッツォの「ダレッツォ」は苗字ではなく、「アレッツォ出身の」という意味で、レオナルド・ダ・ヴィンチの「ダ・ヴィンチ」と同じです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/168f7ee2.44274df5.168f7ee3.9036f4c8/?me_id=1213310&item_id=19130003&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2131%2F9784393932131.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)