沖縄音楽 後編です。

前編はこちら「沖縄音楽 前編」

まずは前編で紹介できなかった沖縄の民謡について見てまいりましょう。

主な民謡

エイサーは沖縄風の盆踊りで、元々は旧暦7月15日の送り盆の後に、若者が歌い踊りながら集落を回ることを指しました。

我々がイメージするこういう派手なやつは、本来のエイサーではありません。

1950年代から旧コザ市でエイサー大会が始まり、パフォーマンス重視になったために生まれた新しいエイサーです。

(大会の開催をきっかけに運動会の演目などでもやるようになったらしい)

使われる太鼓は大太鼓・締太鼓・パーランクーの3種類。

どの楽器も全員同じパターンを叩くのですが、これがピッタリ一つに聞こえるようにするのが良いらしい。

大人数で演奏する沖縄音楽は、基本的にこの「心を一つにする」的なことをテーマにしているように思います。

クェーナは沖縄の古謡で、女性による祈りの歌です。

全員ユニゾンで、基本はアカペラ。(ちょっと太鼓が入る程度)

誰かに披露するための音楽ではなくただの祈りなので消滅しかけていましたが、なんやかんやあって奇跡的に数曲残っているらしい。

ウシデーク(ウスデーク)は「臼太鼓」という意味で、旧暦8月ないし9月に五穀豊穣を願って女性が輪になって踊り、その中の数人が太鼓を叩きながら歌うものです。

かつては沖縄全体で(特別なイベントとかではなく生活に密着した形で)広く行われた重要な芸能なのですが、しかし現在ではマニアックなジャンルになってしまったらしい。

カチャーシーは「かき混ぜる」という意味で、お祭りや宴会の最後に踊られるアップテンポのダンス、もしくはその曲のことです。

音楽上の特徴としては、高いレ(五)の使用頻度がとにかく高いこと。

しかしそのオクターブ下のレ(乙)はあまり使わないため、下側は琉球音階、上側は律音階という変わったスケールで構成されることとなります。

(ただし、日本の音楽ではこういった現象は珍しくありません)

また、三線は困ったらとにかくミ(老)のポジションを弾く。

テンポが速いので難しそうに見えますが、同じパターンを繰り返したり開放弦が多かったりするので、三線「だけ」ならそこまで難しくありません。

スポンサーリンク

八重山列島

次に離島の音楽を見てまいりましょう。

八重山列島のユンタとジラバは元々農作業や集団労働の際に歌う無伴奏歌で、そのうち三線が使われるようになり、農作業は関係なくなりました。

ユンタの代表曲である「安里屋ユンタ」は歌詞にいくつかのバージョンがあり、1934年(昭和9年)に発表された最も新しいものが有名。

昔のバージョンは沖縄の人でもあまり知らないらしい。(動画内で歌われているのは昔のバージョンの中の一つ)

男女掛け合いで歌うのですが、男パートが終わるや否や女パートが始まるので、2つのパートを合わせると休符がなくなるのが特徴。

他にも、首里音楽を真似て作った節歌、八重山版カチャーシーであるモーヤー、労働歌の中でも祭事・祈り寄りのアヨウなど様々な音楽がありますが、八重山の代表ソングと言えるのが「とぅばらーま」です。

その他、八重山民謡の特徴としては、歌詞の音数は「5+4」であること。(但し字余り・字足らずが非常に多い)

スケールは本島と同様、民謡音階・律音階・琉球音階その他が使われるが、民謡音階のパーセンテージが本島よりもかなり高く、その分琉球音階が低いこと。

同じ歌でも村によって細かいノリが全然違うこと、などが挙げられます。

ちなみにBEGINは八重山の石垣島出身であるため、歌詞の中に「とぅばらーま」「ユンタ」といった言葉が登場します。

宮古列島

宮古列島では民謡をアヤグ(アヤゴ)と呼び、これも元々は無伴奏でしたがいつしか三線と共に歌われるようになりました。

「8 8 8 6」のようなジャンルとしてのフォーマットは無いようですが、対句をよく用いるので、曲単位での文字数にはある程度パターンがあります。

スケールは民謡音階か琉球音階で、おそらく大部分が民謡音階。

琉球音階を使う場合、メロディが上行してシに到達したとき、そのままドに行くのではなく、一旦バウンドすることが多い。

宮古民謡は情報が少なく、私もよく分かりません。

奄美

奄美群島は鹿児島県に属していますが、(大島を基準とすると)鹿児島と沖縄本島のだいたい中間に位置しており、沖縄の文化も混ざっています。

奄美の三線は沖縄よりもピッチが高く、沖縄をドファドとするならファシ♭ファ。

(ちなみに三線ではなく普通に「三味線」と呼ぶらしい)

全体的に高いのでファルセットを多用することとなりますが、これは(諸説あるものの)女性の神様を表現していると言われています。

アイスの棒のような竹撥をボディに打ち付けながら弾き、且つハンマリングオンなどの技法を駆使するので、テンポを上げると津軽三味線のように聞こえます。

スケールは主に田舎節音階。

ファルセットを効果的に使うため…かどうかは分かりませんが、4度の跳躍がよく見られます。

三線

これまで見てきたように、沖縄音楽も他の民族音楽と同様、メインは歌です。

しかし楽器の中で最も使われるのはやはり三線。

三線以外にも一応箏・胡弓・横笛なども使われることがありますが、三線のような「これぞ沖縄!」という感じはありません。

前編と多少重複する内容もありますが、三線について今一度勉強しましょう。

三線は中国の「三弦」という楽器をルーツとし、正確な伝来時期は不明ですが、14世紀後半から16世紀前半のどこかであると推測されています。

記録によると、永禄年間(1558〜70)に三線がさらに大阪の堺に伝わり、それが本土の三味線となりました。

ただし三味線の「サワリ」は三線にはありません。

もちろん三弦が伝来してすぐに三線になったわけではなく、長い時間をかけて少しずつ変化したわけですが、沖縄から一歩も出ずに三線に変化した…と言うには微妙な点がいくつかあり、本土に渡ったものが再度逆輸入されたのではないか、と言う人もいます。

胴に張っているのは蛇の皮で、沖縄の蛇というとハブを想像してしまいますが、ハブは小型の蛇なのでこんなに大きな皮は取れません。

これは実は海外に棲息するニシキヘビなどの巨大蛇の皮……つまり輸入品なので、当時は非常に貴重かつ高価なものでした。

よって当初は庶民ではなく支配階級が所有していました。

庶民の楽器であった三弦が沖縄で高尚な楽器となり、本土ではまた三味線という庶民の楽器になるのが面白いところ。

ちなみに前編で触れた通り、三線は冊封使を接待するための祝宴の楽器として使われ、儀礼の場では長らく使われませんでした。(今でも使われない場合がある)

明治以降は徐々に庶民にも三線が広まり、特に戦後は空き缶に木の棒を刺して作った「カンカラ三線」と呼ばれるものが多数作られ、一気に広まりました。

(ただし、このようなガラクタ三線は明治以前から作られていたとも言われています)

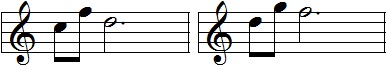

毎度お馴染み「てぃんさぐぬ花」を五線譜で見てみましょう。

(三線パートの細かい部分は人によってかなり変わります)

(三線の実音はオクターブ下。以下同様)

三線パートは、基本は歌とユニゾン。

1小節目「ん」や2小節目「は」「や」など、同じ音が連続する、或いはロングトーンのときは別の音も弾くこともありますが、何の音でもいいわけではなく、主音や属音など、安定度の高い音が選ばれます。

歌の冒頭は休符になっていますが、三線は小節頭から…つまり歌の休符が充填されたような感じで弾きます。

基本的に三線は四分音符や八分音符などの単純なリズムで構成されるので、こういった前部休符というか弱起というかシンコペーションというか……ともかく、複雑なリズムは用いられません。

本土の三味線はユニゾンであるとは限らないし、三味線が主役のようになる場面もありますが、沖縄音楽では常に歌が主役で三線は脇役。

そういった意味では、非常に単純です。

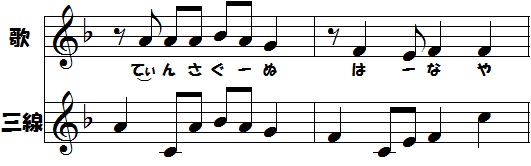

三線のチューニングは様々ありますが、主に本調子・二揚・三下げ・一揚の4つ。

絶対音高ではないためピッチはいくらでも変わるのですが、レギュラーチューニングである本調子を「ド ファ ド」として説明します。

三線は一番高い弦を女弦(みーぢる)、真ん中を中弦(なかぢる)、低い弦を男弦(うーぢる)と言いますが、二揚は中弦を一音上げて「ド ソ ド」

前編でも触れましたが、高い方の2本を中心として演奏するため、通常よりも5度上げたような感じになります。

このチューニングは八重山民謡でもよく使われますが、高い方の2本が中心となる点は変わりません。

三下げは女弦を一音下げて「ド ファ シ♭」

これも高い2本が中心となります。

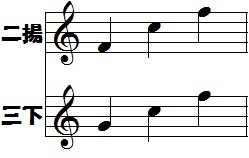

二揚と三下げを、中弦をドとして比較してみましょう。

高い2本は共通で、男弦が一音違うだけですね。

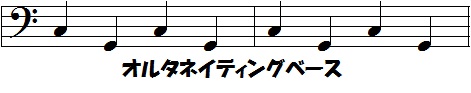

二揚も三下げも中心となるのは高い2本で、男弦はオルタネイティングベース……とは全然違いますが、とにかく主音を支える目的で弾くことが多い。

(先程のてぃんさぐの花の三線パートも、ちょいちょいドを弾いていた)

つまり、その曲の核音がファなのかソなのか、それによって使い分けているようです。

一揚は男弦を上げてミ♭にします。(レにする人もいる)

高い2本が音階上の重要な音であり、男弦でそれを支えることは変わらないのですが、古典でこの調弦を使う曲は琉球音階でありながら第3音がかなり高く、且つ第2音が中心音となるので、第3音から始めた都節音階のように聞こえます。

このチューニングは情報が非常に少ないため、詳細はよく分かりません。

工工四

三線には独自の楽譜があり、これを工工四(くんくんしー)と呼びます。

これは左手の押さえる場所を文字で示したもので(見た目は全然違うものの)そういう意味ではTAB譜のような感じです。

断片的な工工四はそれ以前から存在していたと言われていますが、現存する最古のものは屋嘉比朝寄(1716〜1775)が中国の楽譜を参考に編纂した「屋嘉比朝寄工工四」で、117曲が収められています。

それが知念績高(1761〜1828)、野村安趙(1805〜1871)らによって改良され、野村が編纂した野村流工工四(1869年)が、現行の工工四の原典になっています。

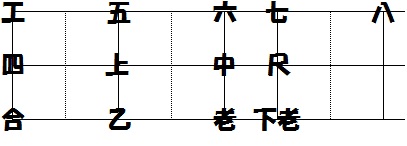

押さえる場所は次のように表します。(工・四・合が開放)

本当はもっと色々あるのですが、この辺りが分かっていれば普通は問題ありません。

また前編で触れた通り「尺」はかなり変化します。

五・上・乙 は人差し指、六・中・老 は中指、それ以降は小指で押さえます。

三線はピッチやチューニングがコロコロ変わるため、ドレミよりも場所で示したほうが分かりやすい。

しかし絶妙に覚えにくいですね…

例えば 五・上・乙 は全部「五」にして「女五」「中五」「男五」とかにしてくれれば良かったのに…

あと、どうせなら女弦の開放を「四」にしてくれれば 四→五→六→七→八 になって、少なくとも女弦は一発で覚えられたのに、なぜ「工」にした?

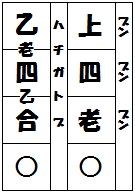

ともかく、これらの文字を縦書き(近年は横書きもある)で配置していきます。

拍をマスで表しますが、マスの中央が拍の頭で、線上に書かれた文字は八分音符(裏)を表します。

(マルは休符)

工工四は比較的正確な楽譜なので、本来は知らない曲でも工工四さえあれば弾けるらしいのですが、普通は知っている曲の工工四しか見ないでしょうから、細かいルールは把握していなくても問題ありません。

今回の解説は以上です。

ちばりよー!