古代ギリシア音楽 後編です。

前編「古代ギリシア音楽 前編」では古代ギリシア人の考え方やテトラコルドについて学びました。

後編では、テトラコルドを使って音階や旋法を作ってみましょう。

大完全音階

前編で、キタラの弦は最終的に15本になったと言いましたね。

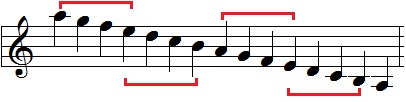

その場合、4つのテトラコルドを並べることで2オクターブの音階を作ることになります。

よく見ると、ミの音は2つのテトラコルドに共有される形になっています。

このようなテトラコルドを「連接型」とか「連結型」などと言います。

一方、シラ間のように2つのテトラコルドが音を共有していない形を「離接型」とか「分離型」などと言います。

英語では「conjunct」「disjunct」です。

テトラコルドの連結方法には2つのタイプがあることに注意しましょう。

また、最低音のラはただの追加音です。

このラからラまでの2オクターブの音階を「大完全音階」と言います。

ところで、前編で3種類のテトラコルドについて勉強しましたね。

上記の音階はディアトノンのテトラコルドを連結したものですが、クロマティコンやエンハルモニオンを並べて音階を作ることも可能です。

しかしいちいち3種類も紹介していると煩雑になってしまうので、以下、テトラコルドは全てディアトノンのみで説明します。

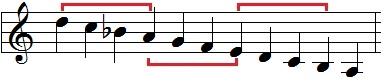

大完全音階があるなら当然「小完全音階」も存在します。

これは以下のような音階のことで、3つのテトラコルドが連接型で連結されています。

シ♭音が特徴的ですね。

ちなみに大完全音階という名前の由来ですが、古代ギリシアでは4度・5度・8度の音程が協和音程、つまり完全な音程であるとされていました。

2オクターブの音階は、それらを全て含んでいます。(2オクターブは4度+5度+8度で構成される)

また、オクターブ種、つまり簡単に言うと旋法を全て含んでいることも関係しています。

例えば小完全音階ではミ・ファ・ソ・シから始まるオクターブは作ることが出来ませんし、音階内で作れる旋法も限られています。

しかし大完全音階ならばドからシまで全てのオクターブを作成でき、旋法も全て作成可能です。

2オクターブを超えても、これ以上の機能が加わるわけではありません。

3オクターブになれば8番目の旋法が作れるとか、新たな協和音程が出現するとか、そんなことは有りません。

よって、これらの理由から2オクターブの音階を大完全音階と呼ぶのです。また、狭義では完全音階とは大完全音階のみを指すらしいです。

別に古代ギリシア人が「音は2オクターブしか存在しない」と思っていたわけでは決してありません。

スポンサーリンク

旋法

と言うわけで、この大完全音階の中から1オクターブを抜き出して旋法を作るわけですが、古代ギリシア人は主に次の7つの旋法を用いたらしいです。

あれ? 現代の我々が知っている旋法とは何か違いますね……

そうなのです。

本来旋法とはこのような音と名前の組み合わせだったのですが、これが中世ヨーロッパに伝わったときに当時の音楽家が間違えたらしく、古代と中世以降ではズレが発生してしまったのです。迷惑な話です。

ちなみに旋法名は、古代の地名や民族の名前が由来となっています。

その場所の人が考えたとか、その民族が好んで使用したとか諸説ありますが、まぁ信憑性は微妙です。

また、古代ギリシアでは「音楽は人の精神や性格に影響を与える」と考えられていました。(このような考え方を「エートス」とか「エートス論」などと言います)

プラトンの「国家」には「ミクソリュディア調と高音リュディア調は悲しみを帯びている。イオニア調やリュディア調は弛緩しており、酒宴用の調べである。以上の調は戦士には適さない。一方、ドリス調とプリュギア調は勇敢であり、これらの調べを残すべきである」といったようなことが書かれています。

(高音リュディア調とは、単純に高めにチューニングされたリュディア調のことのようです。イオニア調は先程の旋法一覧にはありませんでしたね。ソ旋法のことだと言う人もいますが、確かなことは分かりません)

エピソードをもう一つ。

宴会のBGMとしてプリュギオス旋法の曲を奏でていたところ、一人の男が理性を失い、若い娘に襲いかかろうとした。そこへたまたま居合わせたピタゴラスが、奏者に旋法を変えさせると、男は正気を取り戻した。という話もあります。

(結局、プリュギオス調は残したほうがいいのか撤廃したほうがいいのか、よく分からんw)

寿限無 寿限無

次に音の名前について見てみましょう。

「あの音」「この音」では伝わりにくいので、大完全音階のそれぞれの音に名前を付けることにしました。

高い音から順番に以下のような名前が付いています。

ネーテー・ヒュペルボライオーン

パラネーテー・ヒュペルボライオーン

トゥリテー・ヒュペルボライオーン

ネーテー・ディエゼウグメノーン

パラネーテー・ディエゼウグメノーン

トゥリテー・ディエゼウグメノーン

パラメセー

メセー

リカノス・メソーン

パリュパテー・メソーン

ヒュパテー・メソーン

リカノス・ヒュパトーン

パリュパテー・ヒュパトーン

ヒュパテー・ヒュパトーン

プロスランバノメノス

アホか( ̄□ ̄;)!!

いや、長すぎるからw 必殺技の名前かw 動物の学名かw ピカソの本名かw 遊戯王のカードに登場するモンスターの名前かもw ツッコミが疲れるわwww

カッコイイ名前の割に、意味としては「最も上」とか「その隣」など、非常に安易です。

しかも最高音であるネーテーが「最低」、下から2番目にあるヒュパテーが「最高」という意味で、非常に分かりにくい。

これは、キタラがギターのように、楽器を構えたときに上側が低音弦、下側が高音弦だったためのようです。

ついでに言うと、プロスランバノメノスは「付加音」、メセーは「中央」という意味です。

一方、小完全音階の各音の名前は高い音から順番に、

ネーテー・シュネーメノーン、

パラネーテー・シュネーメノーン

トゥリテー・シュネーメノーン

となっており、その下がメセー。

メセー以下は、大完全音階と同じ名前です。

さすがに古代ギリシア人もこの名前は長すぎると思ったようで、文字で音を表す方法を考えました。

古代ギリシアなので、当然ABCではなく古代ギリシア文字です。

しかしこれはなぜか定着しなかったようです。

さて、古代ギリシアの音階・理論についてざっくりと解説いたしました。

こんな高度な理論を紀元前の人達が考えていたなんて信じられませんね。

このペースで順調に成長すれば、現代の音楽はさぞや素晴らしい物になったであろうと思うのですが、残念ながらそう上手くは行きませんでした。

ギリシアはローマ帝国に占領されますが、ローマ人は数学とか哲学は苦手だったらしく、理論面はあまり発展しなかったのです。(演奏面では多少発達したらしい)

その後、異民族の侵入により西ローマ帝国は滅亡。

異民族国家の成立やキリスト教的世界観などによって、ヨーロッパの文明は長らく停滞します。

古代ギリシア人がテルマエ・ロマエのようにタイムスリップして現代の音楽を聞いたら、どう思うのかなぁ……