アラブ音楽 後編です。

前編「アラブ音楽 前編」ではジンスとマカームについて解説しました。

後編ではリズムと、その他前編では紹介しきれなかったことを勉強しましょう。

コーランを読む

イスラム圏には、コーランの内容を朗誦する人達がいます。

(動画内で歌っているのは朗誦の専門家ではなく、美空ひばり的な有名な歌手)

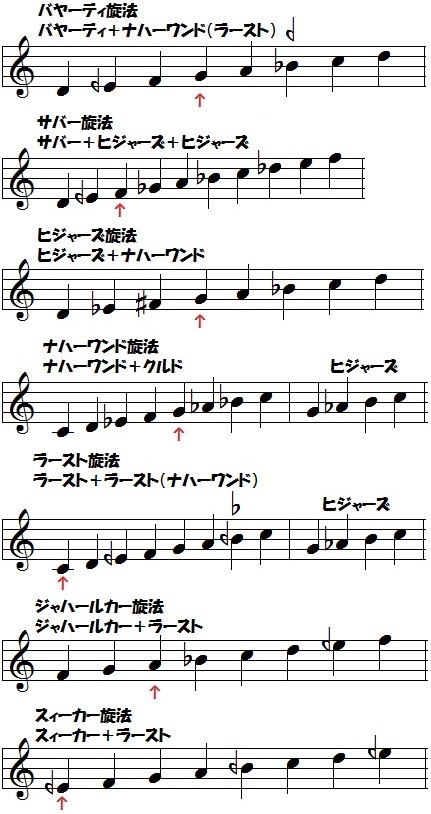

旋律に乗せてコーランの任意の部分を読み上げるらしいのですが、その際に用いられるのは、前編でも紹介した「バヤーティ」「サバー」「ヒジャーズ」「ナハーワンド」「ラースト」「ジャハールカー」「スィーカー」の7つの旋法です。

これらの旋法には、だいたい次のようなイメージがあるそうです。

バヤーティ…悲しいのも喜ばしいのもどちらにも使える

サバー…やや悲しい

ヒジャーズ…穏やか、もしくは悲しい

ナハーワンド…悲しい

ラースト…喜び

ジャハールカー…穏やか

スィーカー…喜び

西洋音楽では、主音に対して短3度の音を持つ旋法は悲しいイメージ、長3度の音を持つ旋法は明るいイメージですが、上記の旋法は必ずしもそうではない点が不思議ですね。

ちなみに、イスラム文化に疎い我々には、先程の動画のような朗誦は完全に「歌」にしか聞こえませんが、ムスリムの人に言わせるとこれは音楽ではないそうです。

その理由は簡単で、イスラム教では音楽が禁止されているからです。

厳密に言うと、コーランのどこにも「音楽は禁止」とは書かれていないようなのですが、いずれにしてもあまり推奨されるものではない。

よって、神聖なコーランを汚さないために、「朗誦は歌ではない」と言い張っているそうです。

スポンサーリンク

リズム

コーランだけではなく、アラブ世界では詩の朗誦もよく行われます。

しかしこの詩のリズムが非常に難解なのです。

和歌とか漢詩はリズムが一定で分かりやすいのですが、アラブの詩はどこで区切られているのか全く分かりません。

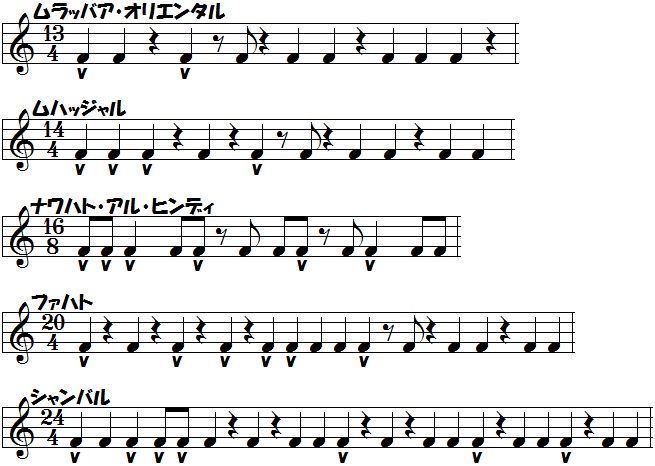

実際、アラブの詩には8分の17拍子とか8分の21拍子のような超高難度のリズムが存在します。

アラブ音楽と言えば複雑なリズムが特徴的ですが、これは詩のリズムから影響を受けているそうです。

まぁそれは置いといて…

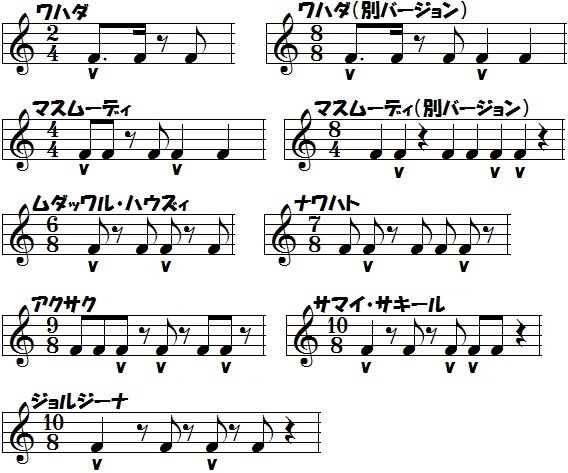

このような複雑なリズムが独立的に存在しているわけではなく、もっと短いリズムの複合体になっています。

アラブ音楽に膨大な旋法が存在するのは、様々なテトラコルドを組み合わせて用いるからでしたね。

リズムも同様で、「♪ ♪ ♩」とか「♩ ♩ ♩」のような簡単なパーツを組み合わせることで多彩なパターンを作成しています。

なお、リズムパターンのことを現地ではイーカーウ(複数形 イーカーアート)と言うらしいです。

旋法のときと同様、全てを紹介することは出来ませんが、演奏の際に用いられる主なものをご覧ください。

(vのマークはアクセントを示しています)

流石に20拍子とか24拍子などは、短いパーツの組み合わせであることが分かりますね。

もっと長いものとしては、200拍子なんてものも存在するんだとかw

色々紹介しましたが、実際に使われるのは、私が聞いた限りでは「4分の4」や「4分の8」などの4拍子系、それから「4分の5」や「8分の10」などの5拍子系が多いかな、という印象です。

但し、私が聞いた曲なんて大海の中の一滴でしょうから、本当のところは分かりません。

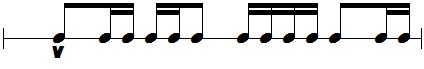

ちなみに、上図のような簡単な音符で叩くこともないわけではないのですが、実際にはかなり装飾します。

例えば最初に紹介したワハダは、次のように叩かれたりします。

全く原型がありませんねw

和音

アラブ伝統音楽には和音やコード進行の概念はありません。

楽器が歌の伴奏をしたり、複数の楽器で演奏することもありますが、あれは全部ユニゾンで弾いているのです。

但し、いずれかの楽器がメロディをアレンジして演奏することでヘテロフォニーが生じ、ハーモニーっぽく聞こえることはあります。

これはアラブ音楽に限らず、だいたいの民族音楽で共通です。

その他の和音っぽい動きとしては、ドローンが挙げられます。

アラブ音楽では「ウード」という弦楽器(ギターの親戚)をよく使いますが、その際、低音弦をドローンのように用いることがあります。

(音源は譜例よりオクターブ下)

このように、低音弦を開放弦でボーンと鳴らしながら旋律を奏でます。

大抵はスケールのルート音ですが、たまに違う弦の音を鳴らすこともあります。

流石にポップスの場合はコード進行が存在しますが、これもけっこう単純で、大抵は「Dm→B♭→A→Dm」のような簡単な進行をループさせています。

あるいは同じ和音一発で、たまに別のコードを変化球として使う形もよく見られます。

皮肉なことですが、伝統的な書法よりも、このようなポップな曲調にしたほうがアラブ風に聞こえるかもしれませんね。

さて、今回はアラブ音楽について解説いたしました。

石油王に、俺はなるっ!